在成都鬧區的武侯祠不是諸葛亮下葬處,也不是中國最早的武侯祠,但卻是中國最有名的武侯祠,更是全世界最知名的三國遺跡。原因就是它是中國唯一的君臣合祀廟,最能反映「三國忠義精神」的地方。但令人不解,明明是「武侯祠」,為何大門上卻寫著:「漢昭烈廟」?

嚴格說,從公元220年曹丕篡漢建魏到280年晉滅吳,三國時期只有60年,但就像導遊「凱哥」說的:「50多年的三國在中國五千年歷史中,不過是一個極短的時代,但卻對中國人正面價值觀的形成,有著不可替代的影響」,像中國形容一個人工作認真,就是學諸葛亮的「鞠躬盡瘁(力),死而後已」;交朋友要像諸葛亮在《出師表》中說的「親君子、遠小人」。

官修版《四川文化簡史》在緒論中也提到:諸葛亮為中華民族留下的,不是一個強大的皇朝歷史,而是一筆無法估量其價值的精神遺產;這遺產作為寶貴財富的價值遠遠超越了世間追求功利、目光短淺的政治,而在中華民族精神人格上打下了深深的烙印。

雖然諸葛亮是忠臣的代表,但歷代帝王還是擔心這位忠臣的民間聲望壓過皇權。成都武侯祠建於唐以前,最初與祭祀劉備的漢昭烈廟相鄰,但是,老百姓大都到武侯祠祭拜諸葛亮,一旁的劉備反而被冷落了。

明洪武二十四年(1391年),朱元璋的兒子蜀獻王朱椿看了眼紅,就主张「君臣宜一體」,用行政手段將武侯祠廢棄,並藉著重修漢昭烈廟之名,在漢昭烈廟中重塑諸葛亮塑像,還刻意將諸葛亮的祠堂擺到劉備祠堂之後,實現所謂的「一祠同祀君臣」的格局。此後,成都「武侯祠」這一名稱不再專指紀念諸葛亮的祠堂,而是將惠陵(劉備墓)、漢昭烈廟都囊括進來,統稱武侯祠。

成都武侯祠經過多次重建,重建過程中,就體現出中國人對於三國精神的重視:首先是《蜀丞相諸葛武侯祠堂碑》,由唐朝名相裴度撰文、柳公綽書寫、魯建刻字;此碑又被稱作「三絕碑」之因,首先是裴度形容諸葛亮:「度嘗讀舊史,詳求往哲,或秉事君之節,無開國之才;得立身之道,無治人之術。四者備矣,兼而行之,則蜀丞相諸葛公其人也」,稱讚諸葛亮「事君之節、開國之才、立身之道、治人之術」四者具備,是歷來對諸葛亮最貼切的評價。

柳公綽則是楷書「柳體」開創者柳公權的哥哥,其書法功力在當時與柳公權齊名;魯建的刻字歷千年而不損,原碑下部碑文因水浸而損毀,後世補刻,時至今日,其清晰度竟不如原刻,可見魯建的功力。

成都武侯祠還配祀蜀漢的文臣武將,但篩選的標準卻常出人意表,例如定軍山之役設計斬殺魏軍大將夏侯淵並協助諸葛亮治蜀的法正,因為「睚眥必報」,而未配祀;因叛逃而遭斬殺的蜀漢大將魏延也未配祀;奇怪,長坂坡救阿斗的三國猛將趙雲卻被列為成都武侯祠的文臣之首。

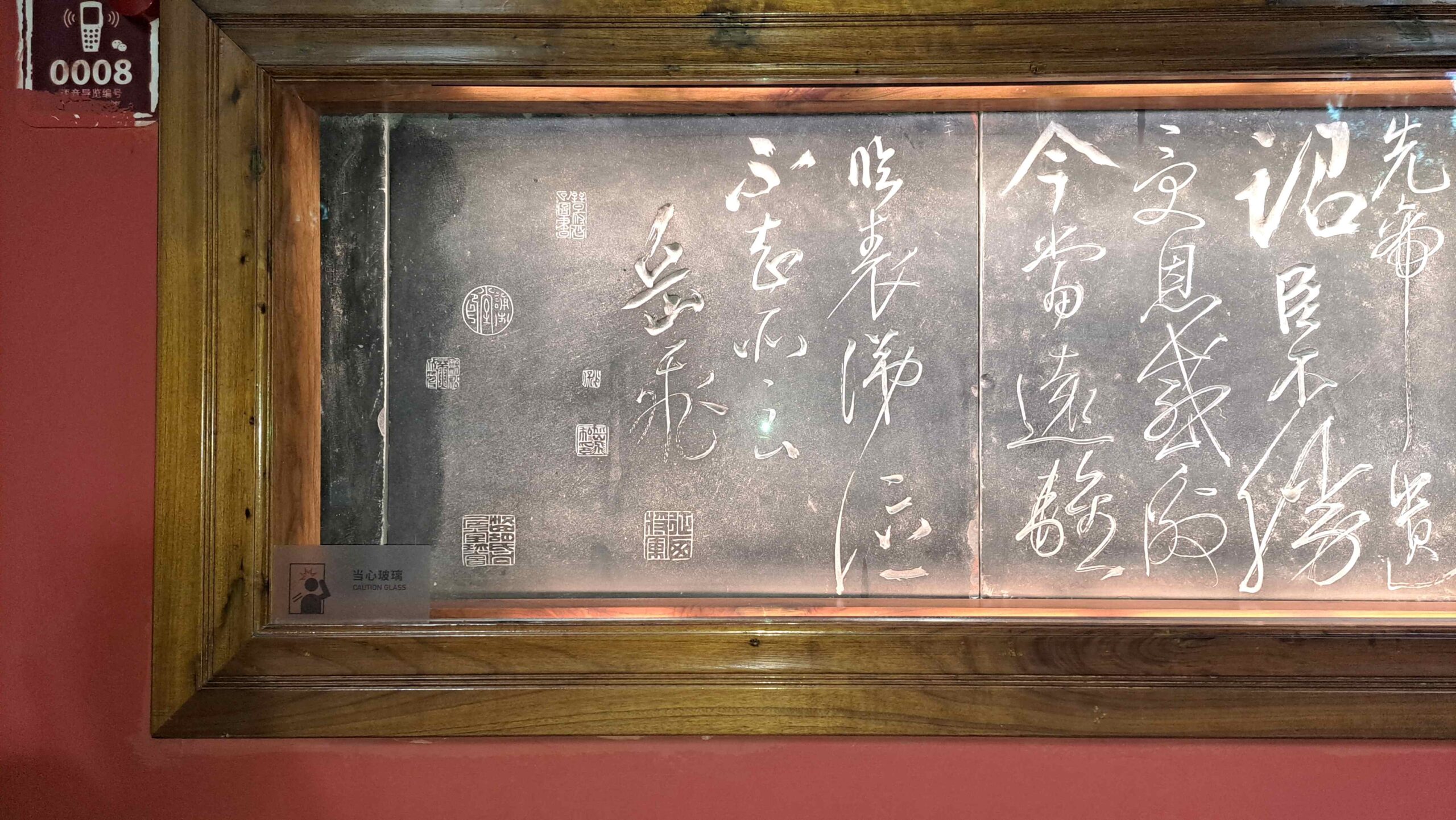

成都武侯祠迴廊牆壁上還有岳飛題寫並蓋官印的《前、後出師表》,這位中國軍神正是諸葛亮「忠義精神」的最佳傳承者,因此,幾乎每位參訪者都會認真瞻仰其題字,體會其精神;只可惜,歷史上並無記載岳飛曾到過成都武侯祠或題字。

值得一提的是,成都武侯祠內有劉備的真身墓——惠陵,這也是史上少數未被盜墓的帝王陵寢,據解說員解釋,這是因為「不值」,劉備下葬時正逢攻吳失敗、國勢危亡之際,因此並無值錢的陪葬品,不值得盜墓;「不願」,老百姓都景仰劉備代表的忠義精神,不願去破壞這樣一座英雄墓;「不敢」,正因為劉備代表的忠義精神深植人心,盜墓者將承受社會的譴責;

這樣一個最能體現三國精神、中國精神的地方,任何想要了解中國人民族性的中國人和外國人,就一定要到成都武侯祠感受一下。