美國前總統川普(Donald Trump)提出最新「和平方案」,在國際間引發震撼。對此,前退輔會副主委李文忠指出,川普版的和平方案令人震驚卻不意外」,因川普以交易式思維主導國際政治,所謂和平只求「利益最大化」。但此事件對台灣具深刻啟示,尤其「台灣執政者務必具備北京視角,不可逾越對岸真正的底線」,更要避免在錯誤判斷下把台灣推向危險處境。

曾任國防安全研究院執行長、近年更多時間鑽研戰略的李文忠說,川普方案背後凸顯國際政治的現實主義邏輯,也提醒台灣須全面審視自身地緣戰略位置,並重新思考台美關係、兩岸定位、內部共識與國家安全政策。他批評國內「朝野內耗、互相抹紅抹黑」,正讓台灣在國際局勢快速變化下更顯脆弱。

川普版和平方案「宛如21世紀慕尼黑協定」

李文忠指出,川普版的和平方案宛如「21世紀慕尼黑協定」再現。他說,川普和平提案內容大致包括四大面向。首先,「割地」合法化。俄軍目前占領的烏克蘭領土將獲得國際上的「既成事實」承認,烏軍需從部分仍控制區域撤軍,形成新的緩衝地帶。換句話說,美方意圖顯示,若不接受,烏方將失去更多領土。

「慕尼黑協定」(Munich Agreement)是指1938年由英、法、德與義大利四國在德國慕尼黑簽署的國際協議。當時納粹德國領導人希特勒(Adolf Hitler)以「保護德意志族群」為名,要求捷克割讓蘇台德區(Sudetenland)。面對希特勒的擴張野心,英法領袖不願面對另一場戰爭,決定讓步換取和平,於是強迫捷克在未參與協商狀況下,被動接受割地。

這份協定在當時被宣稱為「換得和平的一頁」,但事後證明完全失敗。希特勒在得到蘇台德區後,野心更加膨脹,不到一年便全面入侵捷克,進而爆發二次世界大戰。

其次,限制烏軍軍力、不入北約。按和平方案所揭,烏克蘭未來軍隊規模將受到限制,不得加入北約;但若俄羅斯再度入侵,美國及北約將承諾採取聯合軍事行動。

其三,俄烏戰後重建與俄羅斯重返全球經濟方面,此方案將安排烏克蘭重建資金,同時設計俄羅斯逐步回到全球經貿體系的路徑。

最後,涉及文化與語言條款。雙方承諾促進文化理解、宗教寬容與族群語言保護,烏克蘭需依循歐盟標準保障少數族群。

俄國贏者全拿、烏克蘭被迫投降

李文忠表示,此方案被外界譏為「俄國贏者全拿、烏克蘭被迫投降、美國全身而退、歐洲買單」;更像是「21世紀版慕尼黑協定」。根據外媒報導,川普團隊甚至以「暫停情資交換、縮減武器援助」作為施壓手段,要求烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)在感恩節前接受方案。

李文忠說,烏克蘭在缺乏籌碼情況下,不得不面對「失去尊嚴、失去自由,或失去美國」的艱難選擇;然而,此方案究竟能否帶來長期和平,還是會鼓勵侵略者更進一步冒進?這正是國際社會憂心之處,亞太地區更將承受更高風險。

台灣有地緣優勢 但也面對更強大、快速壯大的威脅

反過來看看台灣,李文忠認為,相較烏克蘭,台灣的國際處境「既幸運又不幸」。幸運的是,台灣地緣戰略位置、晶片產業與民主制度,使其對美國與民主盟邦而言具有不可取代的重要性。不幸的是,台灣面對的是一個「極權、專制、民族主義高漲,且具備全球第二大經濟體實力」的中國,統一進程与施壓強度「正全面升級」。

李文忠表示,更不幸的是,台灣內部非但沒有就國安共同形成思考架構,反而在不同政治立場中彼此削弱、互相指控、配合北京分化策略,「內鬥不止,撕裂加劇。」他認為,這是台灣最大的危險。

教訓一:忽視內部族群、語言、文化矛盾 終成國家裂痕根源

李文忠認為,外界對烏克蘭戰爭的討論,多聚焦俄羅斯侵略行為,但有兩項背景因素在台灣討論較少,卻值得深思。

烏克蘭人民雖為斯拉夫民族,但烏東、烏西歷史上跟隨不同政權廝殺千年,加上語言、宗教差異,使彼此對立。然而,烏克蘭政治領導階層並未致力文化整合,反而採行可能加深歧見的政策,導致內部裂痕在戰爭爆發前已悄悄擴大。

這項問題提醒台灣:內部撕裂,就是外部威脅最容易突破的裂口。

教訓二:地緣安全不可無視強鄰心理 北約東擴觸及俄國核心紅線

李文忠指出,烏克蘭的親歐派長年希望加入北約和歐盟,但烏俄接壤,使北約東擴對俄羅斯而言「形同侵門踏戶」;曾任德國總理的梅克爾(Angela Merkel)及美英法領袖都曾慎重拒絕烏克蘭加入北約的訴求。他強調,這並非為俄羅斯侵略開脫,但「理解強國的安全觀」是國家生存策略的一部分。

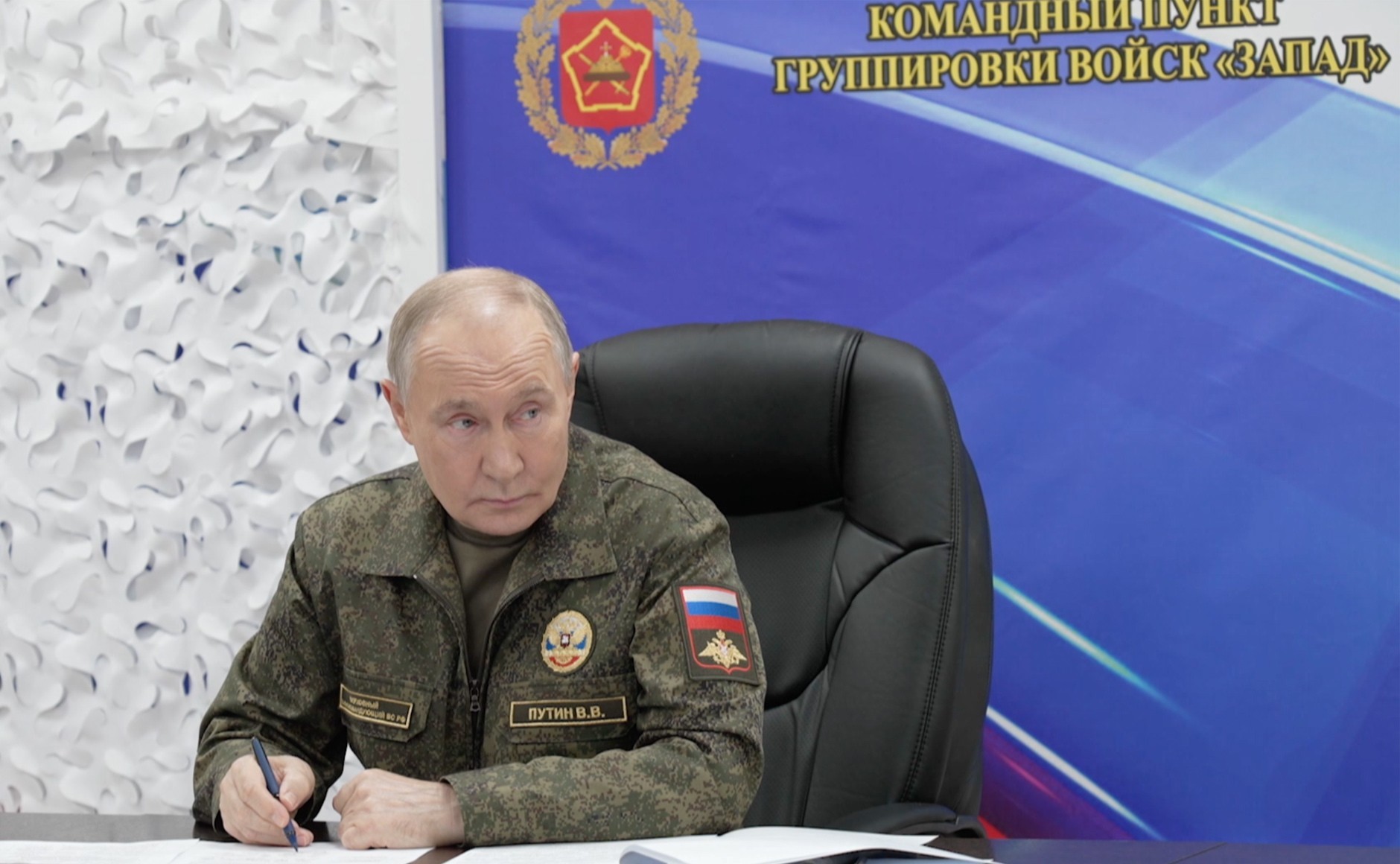

李文忠說:「發動戰爭的是普丁(Vladimir Putin),侵略者須負最大責任,但烏克蘭忽略周邊安全結構也有其代價。」

台灣三大教訓:自主防衛、北京視角、內部團結

談到台灣應從中汲取的教訓,李文忠明確提出三點。

其一,保衛家園是自己的責任 但必須緊跟民主同盟腳步。他說,台灣必須清楚自身防衛的主體責任,但也必須理解現實:台灣的整體防衛力量仍高度依賴美軍及盟邦支援。因此台灣必須「緊密跟隨民主同盟的節奏與步伐」,在共同戰略框架下布局。

他指出,「不要對美國有不切實際的幻想,也不能因單一政治人物或政黨言行而忽略美國整體戰略。策略清醒比情緒反美或過度親美更重要。」

其二,執政者必須具備「北京視角」,切勿逾越真正底線。這是最核心的警告。李文忠表示,台灣與中國之間在血緣、語言、文化、經貿等方面擁有千絲萬縷的連結,「這些歷史與現實交織而成的關係,也是台灣最重要的安全緩衝之一。」

因此,執政者必須理解北京政策底線,切勿在意識形態或選舉操作中逾越禁線。

他強調:「綠營須更努力親善中國人民,而不是與中國民族主義正面碰撞。這不是向中國妥協,而是避免讓台灣落入不必要的危險。」

其三,兩岸緊張升級,台灣內部更要團結,勿成北京分化目標。他說,北京對台的「文攻武嚇」與「統戰滲透」正在升級,兩岸關係已進入新階段。在此環境下,「台派」與「中華民國派」不能彼此敵視,而要求同存異。

他說:「不管政治光譜如何,只要立場是保護台灣,就應先團結一致應對北京,而不是把內部鬥爭放在第一順位。」

李文忠並批評當前局勢下,仍有政客刻意抹紅對手、挑動仇恨、「配合北京分化策略」以換取國內政治利益,這種短視行為「正在削弱台灣的整體戰略安全」。

讓台灣照鏡子:國際現實與自身弱點更清楚

李文忠認為,川普版和平方案的爭議,讓台灣再次理解幾個現實:國際政治永遠以利益為中心,不以理念為中心;盟友再重要,也不會無限度為台灣付出;台灣若內部撕裂,外部威脅將更容易突破;兩岸安全不是一方可以單獨定義,必須理解對方的戰略心理。

他強調,台灣應在「務實而非浪漫」的框架下思考自身定位;同時也須避免因為國內政爭而在美中戰略競爭中誤判形勢。

李文忠最後指出,台灣雖面臨強大對手,也處在國際戰略交叉點,但只要能掌握三項核心——「自主防衛」、「北京視角」、「內部團結」——就能降低風險並提升談判與嚇阻能力。

他提醒:「台灣不能選擇地理位置,但可以選擇自己的策略。若內部能夠凝聚共識、避免仇恨政治,就能讓外界更願意支持台灣、讓威脅者更不敢貿然行動。」